DNA分子作为一种编码遗传信息的载体,是人类生命的蓝图,从1990年“人类基因组计划”启动以来,大规模的基因组测序和分析改变了我们解读个体基因组的方式,为理解人类的生物学特征和疾病等提供重要信息,具有划时代的意义。

现如今,基因测序技术已经发展了三代,一代以Sanger的双脱氧核苷酸末端终止测序法、Maxam和Gilbert的化学降解法为首,虽然能够实现长读长和高准确率,但通量低、成本高;二代主要包括Illumina公司的Solexa、Roche公司的454技术和ABI公司的SOLiD技术,最显著的特点就是通量高,但文库制备复杂,DNA需扩增,而且读长短,数据处理复杂;三代是单分子测序,成为现在研究的热潮,有两种方式,一种是检测光信号,比如Heliscope、PacBio公司的SMRT芯片,可以边合成边测序,但成本高,体积大,另一种是检测电信号,比如ONT公司,直接进行测序,成本低,长读长。

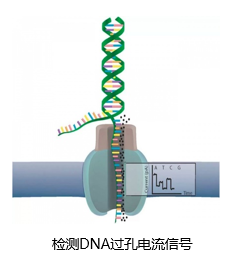

基于电信号的纳米孔单分子检测技术具有低成本和高通量的优点,因此被广泛应用于DNA测序领域以及RNA和蛋白质分子的检测中,在近二十年的时间内得到了迅速的发展,原理是由于组成DNA分子的四种碱基即腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C)和胸腺嘧啶(T)的分子结构及体积大小均不同,单链DNA(ssDNA)在电场作用力的驱使下通过纳米级的小孔时,不同碱基的化学性质差异导致穿过纳米孔时引起的电流变化幅度不同,通过检测电流从而得到所测DNA分子的碱基序列信息。

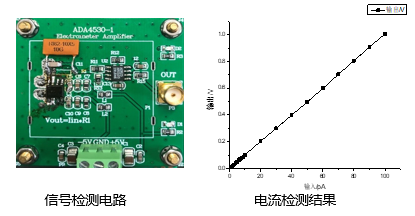

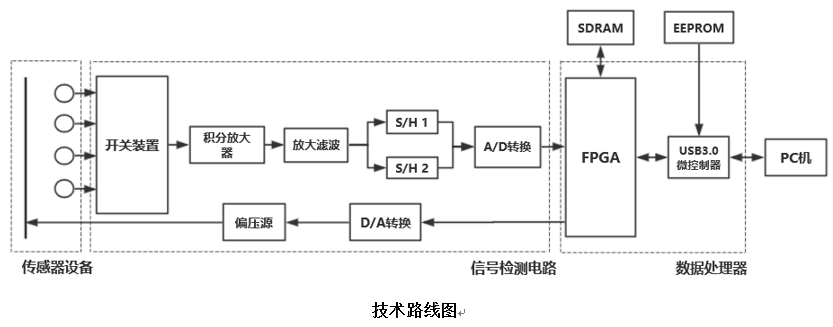

研究内容是先设计并搭建电流信号检测电路,主要包含I-V转换和去噪电路等,然后实现FPGA对采样特征、偏压源、开关装置等的控制,且通过USB 3.0接口将数据实时、高速地传输给PC机,最后结合纳米孔的传感器设备,对电流检测进行实验验证。研究方案是将传感器设备和检测通道相连,DNA分子过孔产生的电流信号经过I-V转换、放大滤波、ADC转换成数字信号通过FPGA传输给PC机;同时,PC机也对信号检测电路的采样特征、偏压源、开关装置等进行控制。

现已实现pA级电流信号的检测,在10 pA以内的电流测量误差较大,平均5.8%,在10 pA-100 pA的范围内,电流的测量误差较小,平均0.74%,且具有很好的线性度。